Rheinland-Pfalz weitet Luftrettung aus

Die Luftrettung in Rheinland-Pfalz wird weiter gestärkt: Seit dem 1. Januar 2026 ist der Rettungshubschrauber „Christoph 77“ in Mainz wieder 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einsatzbereit. Damit reagiert das Land Rheinland-Pfalz auf veränderte Rahmenbedingungen in der Gesundheitsversorgung und eine zunehmend spezialisierte Krankenhauslandschaft.

„Mit der Ausweitung des Flugbetriebs stärken wir eine moderne Notfall- und Intensivmedizin“, erklärte Innenminister Michael Ebling. „Ab sofort steht die Luftrettung als hoch spezialisierte rettungsdienstliche Ressource auch in der Nacht zur Verfügung – als starke Ergänzung zu einem leistungsfähigen bodengebundenen Rettungsdienst.“

Der Hubschrauber wird dauerhaft 24/7 zur Verfügung stehen. Perspektivisch kann für den 24/7-Betrieb auch ein anderer Standort in Rheinland-Pfalz in Betracht kommen. Grundlage dafür ist eine fortlaufende Evaluation der Einsatzdaten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

„Christoph 77“ wurde 1997 in Mainz in Dienst gestellt. Seitdem wurde er über 36.000-mal alarmiert und stellte zahlreichen Menschen in oftmals lebensbedrohlichen Situationen schnelle notfallmedizinische Hilfe bereit. Ursprünglich rund um die Uhr betrieben, wurde der Flugbetrieb 2007 auf einen Tagesbetrieb reduziert und 2019 bis 22 Uhr erweitert. Seitdem war der Hubschrauber ganzjährig von 7 bis 22 Uhr alarmierbar.

Die nun erneute Ausweitung basiert auf einer Bedarfsanalyse der Einsatzdaten 2024, die gemeinsam mit der Geschäftsstelle für Qualitätssicherung im Rettungsdienst durchgeführt wurde. Untersucht wurden nächtliche Notfalleinsätze und Notfallverlegungen mit langen Transportwegen zwischen Einsatzort und geeigneter Zielklinik.

„Die Krankenhauslandschaft hat sich spürbar verändert: Spezialisierungen nehmen zu, Wege werden länger. Gerade bei zeitkritischen Krankheitsbildern kann die Luftrettung nachts entscheidende Zeitgewinne ermöglichen“, so Ebling. Der Hubschrauber ergänzt den bodengebundenen Rettungsdienst insbesondere bei arztbegleiteten Notfall- und Intensivverlegungen sinnvoll.

Möglich wird der Nachtbetrieb durch moderne Technik wie Nachtsichtsysteme, spezielle Crew-Ausbildungen und etablierte Sicherheitsverfahren. „Momentan absolvieren wir mit dafür ausgelegten Hubschraubern deutschlandweit mehr als 3.000 Nachtflüge pro Jahr. Wir freuen uns darauf, nun auch für Rheinland-Pfalz die Versorgung im 24/7-Betrieb sicherstellen zu können“, sagte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung GmbH. „In Mainz sind unsere Crews bereits seit Jahren bis 22 Uhr im Einsatz, somit können unsere dortigen Piloten, Ärzte und Notfallsanitäter wichtige Qualifikationen und Erfahrungen bei Dämmerung und Dunkelheit aufweisen.“

Die ADAC Luftrettung fliegt seit 2011 an ausgewählten Standorten auch bei Dämmerung und Dunkelheit: So sind neben „Christoph 77“ in Mainz auch „Christoph Westfalen“ in Münster, „Christoph Brandenburg“ in Senftenberg, „Christoph Rheinland“ in Köln/Bonn und „Christoph 26“ in Sanderbusch sowie „Christoph 22“ in Ulm für Einsätze mit Nachtsicht-Systemen ausgerüstet.

Gelbe Ära von „Christoph 31“ endet nach fast vier Jahrzehnten

Er hat deutsch-deutsche Geschichte geschrieben und gilt nach fast 40 Jahren am Himmel über der Hauptstadt und fast 90.000 Einsätzen in und um Berlin als Weltrekord-Hubschrauber: „Christoph 31“, der am Charité Campus Benjamin Franklin stationierte ADAC Rettungshubschrauber. Zum 31. Dezember 2025 endet nun die Konzession der fliegenden Gelben Engel zum Betrieb der Luftrettungsstation in Steglitz. Aus diesem Grund fand heute im Hangar von „Christoph 31“ eine offizielle Verabschiedungsfeier statt. Mit dabei waren zahlreiche Vertretende des Kooperationspartners Charité, von Behörden, Politik und Rettungsdienstorganisationen. Sie alle sagten vor allem eines: „Danke“!

Der Start des Rettungshubschraubers in Zeiten des Kalten Krieges war alles andere als einfach und gelang erst nach zähen Verhandlungen mit den Alliierten. „Dass dieser Start damals möglich wurde, verdanken wir einem außergewöhnlichen Zusammenschluss – dem Berliner Senat, der Charité, der US-amerikanischen Stadtkommandantur und nicht zuletzt der ADAC Luftrettung,“ erinnert Karsten Schulze, Vorsitzender des ADAC Stiftungsrats, an einen politischen Kraftakt, der den Grundstein für eine deutsch-deutsche Erfolgsstory legte – und „Christoph 31“ selbst zu einem Teil der Wendegeschichte machte.

Bis zur Wende unter US-Flagge mit amerikanischen Piloten

„Mit der Indienststellung des ersten zivilen Rettungshubschraubers für Berlin hat die ADAC Luftrettung 1987 Pioniergeist bewiesen“, erklärte Geschäftsführer Frédéric Bruder bei der Verabschiedungsfeier. Denn als die Crew des ADAC Rettungshubschraubers am 13. Oktober 1987 ihren Dienst antrat, stand noch die Mauer, war Berlin noch politisch geteilt und der Helikopter am Flughafen Tempelhof stationiert. Der Weg dorthin gestaltete sich für „Christoph 31“ abenteuerlich. Der Hubschrauber wurde damals mit einem Tieflader nach West-Berlin transportiert, weil der Luftraum der DDR nicht überflogen werden durfte. Zudem stand die Maschine bis zur Wende auch unter US-Flagge und durfte nur von Amerikanern geflogen werden.

Erstmals geöffnet wurde der Ost-Berliner und der Luftraum der DDR für „Christoph 31“ am 1. April 1990. Im September 1992 erhielt er dann eine deutsche Kennung: D-HEIM. Ab diesem Zeitpunkt prangten die vier schwarzen Buchstaben des ADAC auf der Maschine. Erst im Jahr 2002 fand der Helikopter schließlich seine neue Heimat am heutigen Charité Campus Benjamin Franklin, da dieser den damaligen luftverkehrstechnischen Regelungen entsprach. Damit entfielen nach 15 Jahren die Überführungs- und Betankungsflüge nach Tempelhof, weil auch eine neue Tankstelle am Landeplatz errichtet wurde. Wenige Monate zuvor hatte bereits eine neue, moderne und vor allem wesentlich leisere Maschine vom Typ Eurocopter EC 135 die alte BO105 abgelöst.

In Spitzenzeiten mehr als 3.800 Alarmierungen pro Jahr

In Spitzenzeiten flog „Christoph 31“ mehr als 3.800 Einsätze jährlich. Damit gilt er als Rettungshubschrauber mit den weltweit meisten Einsätzen. Die Anforderungen an die Berliner Luftretter sind auch bei weniger Alarmierungen bis heute außergewöhnlich – oft mit Landungen inmitten der engen Straßenschluchten, auf belebten Plätzen, zwischen Hochhäusern, auf dem Ku’damm, Alexanderplatz oder direkt vor dem Brandenburger Tor. Einsätze, die allerhöchste Präzision erfordern.

Zu ihren Einsätzen in Berlin (rund 90 Prozent) und Brandenburg (rund zehn Prozent) starten die Crews täglich zwischen Sonnenaufgang (frühestens 7.00h) und Sonnenuntergang. Geflogen wird mit einem hochmodernen Hubschrauber vom Typ EC135/H135. Dabei legt der Helikopter rund vier Kilometer pro Minute zurück. Ob für schwere internistische Notfälle, neurologische Erkrankungen, Unfälle, Kindernotfälle oder Wasserrettungen. Die Crew besteht bei den Einsätzen aus Piloten und Notfallsanitätern (TC HEMS) der ADAC Luftrettung sowie Notärzten der Charité.

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich „Christoph 31“ zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Berliner und Brandenburger Notfallrettung entwickelt. Auch deshalb erhielt die Station 2020 als erste ADAC Luftrettungsstation den zu dieser Zeit modernsten Rettungshubschrauber der Welt vom Typ H135. Dieser ersetzte die bis dahin geflogene EC 135. Nach teils rückläufigen Einsatzzahlen ist der ADAC Rettungshubschrauber mit mehr als 2250 Alarmierungen im laufenden Jahr wieder das, was er die meiste Zeit seit seiner Inbetriebnahme war: Der Rettungshubschrauber mit den meisten Einsätzen in Deutschland.

Am 31. Dezember 2025 startet „Christoph 31“ zu seinem vorerst letzten Einsatz als fliegender Gelber Engel. An diesem Tag endet die Konzession der gemeinnützigen ADAC Luftrettung – und es wechselt der Betreiber. Zum 1. Januar 2030 kann der Betrieb der Luftrettungsstation erneut vergeben werden. Die ADAC Luftrettung wird sich an der Ausschreibung – so viel steht heute schon fest – auf jeden Fall wieder beteiligen.

Stimmen zum Abschied

Prof. Martin E. Kreis, Vorstand Krankenversorgung der Charité – Universitätsmedizin Berlin: „Als ‚Christoph 31‘ 1987 in einem geteilten Berlin seine Arbeit aufnahm, war dies ein Ausdruck medizinischer Kooperation und Innovationskraft. Über Jahrzehnte war der Rettungshubschrauber ein verlässlicher Bestandteil der regionalen Notfallversorgung der Charité und hat maßgeblich zur Patientensicherheit beigetragen. Wir danken der ADAC Luftrettung und den vielen Mitarbeitenden, die im Laufe der Jahrzehnte zur Crew gehörten, für die hervorragende Zusammenarbeit und verabschieden uns von einem wichtigen Kapitel der Berliner Luftrettungsgeschichte.“

Prof. Dr. Karsten Homrighausen, Landesbranddirektor, Berliner Feuerwehr: „Mit der Außerdienststellung von Christoph 31 endet ein Stück Berliner Geschichte. Über nahezu vier Jahrzehnte stand er für hohe Einsatzbereitschaft, fachliche Exzellenz und eine zuverlässige Kooperation zwischen ADAC Luftrettung und Berliner Feuerwehr.“

📷 Vivian J. Rheinheimer / Detlef Machmüller / Ralf Manteufel / ADAC Luftrettung

München im September 2026 Gastgeber für rund 800 Fachleute aus aller Welt

Ab sofort ist die Registrierung für den AirMed World Congress 2026 möglich. Vom 16. bis 18. September 2026 trifft sich die internationale Fachwelt aus den Bereichen Luftrettung (Helicopter Emergency Medical Services; HEMS) und Ambulanzflug in München. Damit kommt der AirMed World Congress nach 46 Jahren zu seinem Ursprungsort zurück.

Die Veranstaltung, die von der ADAC Luftrettung in Zusammenarbeit mit der EHAC (European HEMS and Air Ambulance Committee) ausgerichtet wird, schafft ein Forum für Ärztinnen und Ärzte, Rettungsfachkräfte, Pflegepersonal, Pilotinnen und Piloten, technisches Personal, Manager, Industriepartner sowie Aufgaben- und Verantwortungsträger. Sie bietet Raum, um Wissen auszutauschen, Best Practices zu teilen und gemeinsam zukünftige Trends zu sondieren.

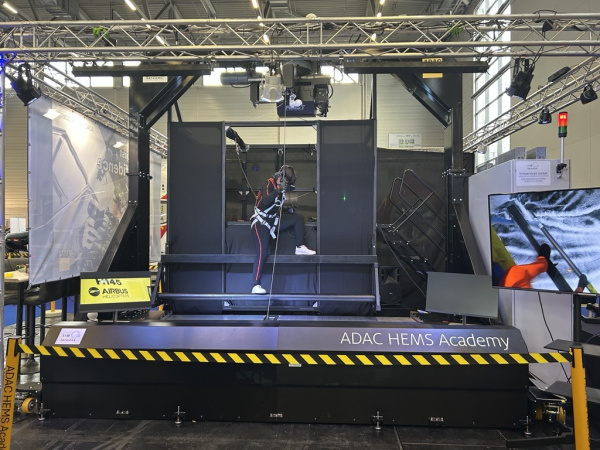

Am Rande des HEMS Days auf der European Rotors in Köln verkündete Dr. Matthias Ruppert, der Geschäftsführer Medizin der ADAC HEMS Academy (ein Tochterunternehmen der ADAC Luftrettung, das für Training und Schulung zuständig ist) gemeinsam mit Stefan Becker, dem Präsidenten des EHAC offiziell den Start der Registrierungsphase und damit des Ticketverkaufs für den AirMed World Congress 2026.

In seinem Statement warb Dr. Matthias Ruppert für die Teilnahme an der Veranstaltung. „Die AirMed 2026 bringt Theorie und Praxis in einzigartiger Weise zusammen. Zwei unterschiedliche Veranstaltungsorte ermöglichen es uns, sowohl Experten-Vorträge als auch viele Hands-on-Workshops anzubieten. Wissenschaftliche Erkenntnisse und operationelle Erfahrung lassen sich so bestens verzahnen. Die AirMed soll ein Katalysator für die gemeinsame Zukunftsgestaltung von Luftrettungssystemen sein.“

Motto: Beyond Boundaries – Cross-Competence Enhancement of Aeromedical Services

Die Veranstaltung ist der weltweit führende Kongress für alle, die in Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) oder Air Ambulance Services tätig sind. Rund 800 Fachleute aus aller Welt werden erwartet, um den interdisziplinären Dialog zu fördern. Zielgruppen sind nicht nur Stakeholder aus etablierten Ambulanzflug- und Luftrettungsdiensten, sondern gerade auch Vertreter aus Regionen, die am Anfang der Implementierung von derartigen Systemen stehen.

Unter dem Motto Beyond Boundaries: Cross-Competence Enhancement of Aeromedical Services werden viele der bereichsübergreifenden Herausforderungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden aufgearbeitet. Die rund 50 Sessions und 70 Workshops decken ein breites Themenspektrum ab – vom Qualitätsmanagement bei Luftrettungseinsätzen, über die wichtigsten Kompetenzen von HEMS Crews bis hin zu praxisnahen Übungen zur Konnektivität in der Telemedizin.

Vorträge, Diskussionen und praxisnahe Workshops an zwei Veranstaltungsorten

In den einladenden Räumlichkeiten des BERGSON Kunstzentrums in München stehen Vorträge und dynamische Diskussionen auf dem Programm. Am zweiten Veranstaltungsort, dem neu eröffneten ADAC Luftrettung Campus in Oberpfaffenhofen, liegt der Fokus auf dem Praxisbezug. Die dortige Infrastruktur erlaubt es, Einsätze zu simulieren oder andere spezifische Trainingsszenarien zu zeigen.

Neben der medizinischen Perspektive werden Fragen zu ethischen Dilemmata, organisatorischen Führung sowie der Integration neuer Technologien wie Drohnen und simulationsgestützter Trainings für Einsatzmissionen diskutiert.

Ein weiteres Highlight ist das 25-jährige Jubiläum der EHAC, das im Rahmen des Opening Events am 16. September im Münchener Hofbräuhaus gefeiert wird.

Die Teilnehmenden können zusätzliche Angebote in Form eines exklusiven Kursprogramms nutzen. Diese finden allesamt am Samstag, den 19. September, statt. Darunter unter anderem eine Exkursion zum ADAC Technik Zentrum nach Landsberg, bei der die Entwicklungen in der Automobiltechnologie und deren Auswirkungen auf die technische Rettung und Notfallversorgung demonstriert werden.

Die Registrierung und der Ticketverkauf für den AirMed World Congress 2026 ist ab sofort möglich. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten ab dem 25.11. automatisch einen Newsletter, der Sie bis zum Start des Kongresses über alles Wichtige informieren wird.

Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: http://www.airmed2026.com

Kontakt: info@airmed2026.com

Live-Demo auf dem Rhein unterstreicht Vielseitigkeit der Winde

Im Rahmen der Hubschraubermesse European Rotors 2025 zeigte die ADAC Luftrettung gemeinsam mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA), Airbus Helicopters sowie der DRF Luftrettung die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Rettungswinde: Bei einer Live-Demonstration auf dem Rhein wurde das präzise Abseilen sowie anschließende Aufnehmen von Rettungskräften und Patienten von einem Ausflugsschiff durchgeführt. Hierbei konnten die Zuschauenden sehen, wie wichtig Präzision, Teamwork und gegenseitiges Vertrauen bei solchen Rettungsszenarien sind.

Die ADAC Luftrettung gilt als Vorreiter in der Windenrettung und führt Windenrettungen bereits seit 1995 durch – aktuell von sechs Stationen in Deutschland aus. Dabei leisten die Windenhubschrauber auch im Katastrophenfall wertvolle Unterstützung bei der Rettung von Menschen in Not. Um Patienten in zeitkritischen Situationen noch schneller zu erreichen, führte die ADAC Luftrettung als erste Organisation in Deutschland die Windensofortbereitschaft ein. Damit können die Crews direkt nach der Alarmierung zu einem Windeneinsatz starten, ohne die Kabine umrüsten oder zwischendurch landen zu müssen – das spart im Notfall bis zu zehn Minuten.

Die Wirksamkeit dieses Konzepts hatte sich während der Flutkatastrophe im Ahrtal erfolgreich bewährt und wird mittlerweile auch von anderen Organisationen angewendet.

Nicht nur bei der Einführung der Windenrettung, sondern auch beim Training geht die ADAC Luftrettung neue Wege – mit einem neuen Virtual-Reality-Simulator: „Angesichts der wachsenden Bedeutung der Windenrettung wird unser neuester Virtual-Reality-Simulator am neuen ADAC Air Rescue Campus in der Nähe von München bald auch internationalen Crews zur Verfügung stehen.““, erklärt Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung.

📷 Jan Ohmen – Feuerreport